La dimension economique de la viande cellulaire

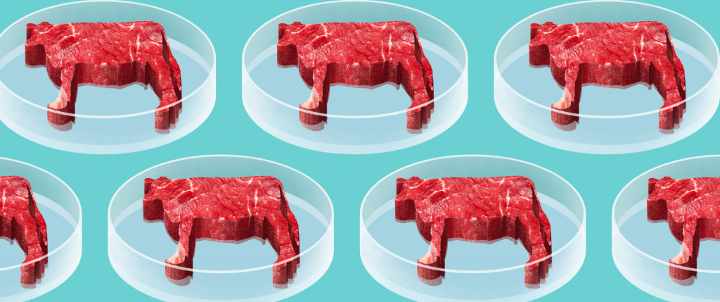

Le premier steak réalisé à partir de cellules a coûté près de 250 000 €. A ce prix-là, difficile de parler d’un produit accessible au commun des mortels. Ceci étant dit, la dimension économique de la viande cellulaire / artificielle ne se résume pas au coût de revient pour le producteur et au prix de vente au consommateur. Passons en revue les différents points qui méritent d’être analysés.

La première dimension économique à considérer, consiste justement à prendre en compte le coût pour la santé publique de la mise à disposition de tels produits. Au sein de l’UE, il appartient aux producteurs de produits novateurs d’apporter la preuve de la non-toxicité de leurs produits, et ce pendant 18 mois, avant autorisation par l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments. Ceci est incontournable, et les opérations de lobbying de diverses natures ne peuvent faire oublier les enjeux économiques liés à la mise en vente de produits à l’innocuité non démontrée. Dans le schéma d’Etat-Providence en vigueur en Europe, les coûts seraient à la charge de la collectivité, alors que les bénéfices iraient aux fournisseurs. Rappelons qu’à ce stade, aucun fournisseur n’a réussi à démontrer l’absence d’effets négatifs sur la santé de ce type de produits, et que la viande cellulaire repose sur l’utilisation d’hormones de croissance et de cellules cancéreuses.

Ensuite, Il ne faut pas oublier que la filière de l’élevage bovin fait vivre en France (en équivalents temps plein, hors restaurants), dont près de 300 000 éleveurs. Cela représente un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’€, et un solde positif à hauteur de presque 1 milliard d’€ pour le commerce extérieur. Au-delà de cet impact direct, il n’est pas inutile de rappeler d’une part que 90 % de l’alimentation des bovins provient de la propre exploitation des éleveurs et que d’autre part, le secteur stocke du carbone dans les sols via les prairies non labourées et les déjections dans les champs.

En complément, dans ces temps incertains de pénuries multiples, réapparition de l’inflation et hausse des taux d’intérêt, il est très difficile à ce stade de percevoir les effets du développement de l’agriculture cellulaire et sa capacité à mettre à disposition des produits, sains, à coût réduit pour le consommateur final :

- si des investisseurs ont effectivement mis des dizaines ou des centaines de millions de dollars dans des programmes de recherche, cela correspondait à une époque où l’argent était gratuit et les refinancements faciles ; la récente hausse des taux va rendre plus difficile l’obtention de financements additionnels pour la poursuite de recherches onéreuses à résultats incertains ;

- le Good Food Institute, qui milite pour le développement d’approches alternatives dans le domaine des protéines, mentionne dans son rapport 2020 « ? » comme date de disponibilité de « viande » cellulaire / artificielle dans des quantités industrielles (qui seraient de fait compatibles avec le portefeuille du consommateur moyen) …

De plus, la dimension de souveraineté ne doit pas être évacuée. S’il est compréhensible que des Etats en situation de forte dépendance alimentaire comme Singapour ou Israël, engagent des budgets de recherche pour avancer vers l’autonomie alimentaire, il ne faut pas oublier que pour l’instant :

- la moitié des budgets mis en place dans le monde émane des Etats-Unis ;

- l'ampleur des budgets de recherche mis en œuvre peut rapidement aboutir à une situation de monopole ou d’oligopole, dans laquelle les premiers arrivés emportent le marché, ruinent les efforts des concurrents en orientant les prix à la baisse, avant de les augmenter quand la volumétrie d’acteurs s’est largement réduite ; de quoi laisser l’alimentation de la population aux mains d’une poignée de multinationales ...

Enfin, la souveraineté alimentaire, c’est aussi un patrimoine, d’ailleurs protégé et promu par l’Unesco pour ce qui concerne aussi bien le type de repas que la gastronomie française, qui n’est lui-même pas dénué de dimension économique. En conclusion, la priorité reste aux enjeux sanitaires, sur lesquels le flou est toujours en vigueur. Une fois que ces enjeux auront été éclaircis, il ne faudra pas oublier les enjeux économiques, pour le consommateur, la filière, les territoires, la France comme l’Union Européenne.